高齢者問題について

高齢者問題について

Q1.成年後見制度とはどういうことですか?

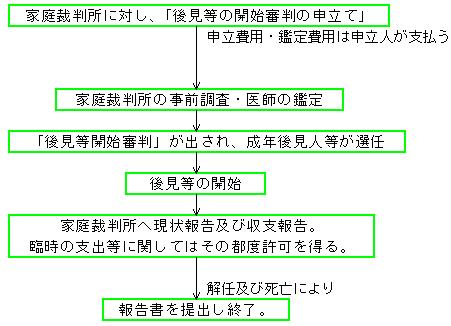

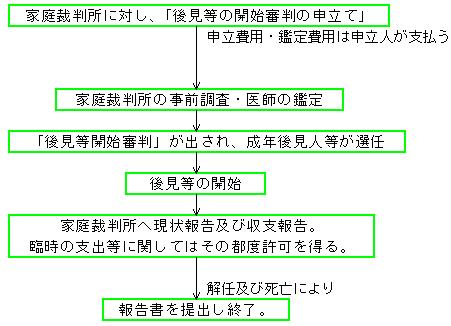

Q2.成年後見等申立の手続きの流れは?

Q3.成年後見等の申立は誰が出来ますか?

Q4.成年後見人等に選ばれる人はどんな人?

Q5.成年後見人の役割は?

Q6.任意後見契約とはどういうことですか?

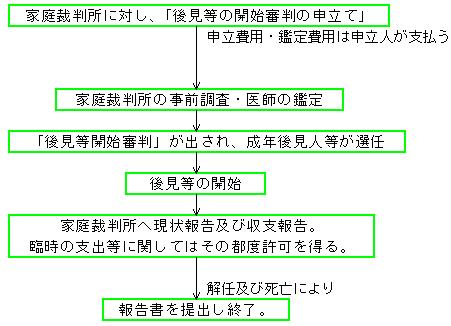

Q7.任意後見契約の手続きの流れは?

Q8.どんな場合に成年後見・任意後見契約を利用すればよいですか?

Q9.弁護士との財産管理契約について。

社会福祉協議会の福祉サービス利用援助のご案内

社会福祉協議会の福祉サービス利用援助のご案内

「認知症の人と家族の会」のご案内

「認知症の人と家族の会」のご案内

高齢者問題について

高齢者問題について

人は誰しも、体の衰えと共に、心の病気や認知症にかかる可能性があります。

そのため、一人だけで生活することが難しくなる事もあります。

高齢者の方を狙った詐欺事件など、安心して生活できない社会情勢となり、

自分の身は自分で守っていくしかないのが現状です。

私は、弁護士としての立場で福祉に携わり、高齢者問題が多数あることを痛感しています。高齢者の方の尊厳を守り、

安心して日々を過ごして頂けるよう、法律を通し、お手伝いをさせて頂いております。

当事務所では、ホームヘルパー1級取得の相談員も配置しております。

何かお困りの事がありましたら、お気軽にご相談にお越し下さい(予約制です)。

岡義博法律事務所トップページ

TEL 087-821-1300

福祉に関する経歴

- 香川県地域福祉権利擁護事業運営監視委員会委員長

- 香川県(福祉サービス)運営適正化委員会委員長

- 香川県福祉サービス第三者評価推進委員会委員

- 香川県弁護士会高齢者・障害者支援センター運営委員会委員

|

▲モドル

Q1.成年後見制度とはどういうことですか?

- 成年後見制度とは、被後見人(保護を受ける人)が事前の準備がない状態で、判断能力が衰えた場合に、

その人の生活への配慮や財産管理をしてくれる「後見人等」をつける制度です。

判断能力低下の程度に応じて、保護する人が変わります。

- ①「後見人」

- 正常な判断能力が無いのが常である人に付けられます。もっとも保護が必要な人に付けられます。

- ②「保佐人」

- 判断能力が特に不十分な人に付けられます。「後見人」に比べ軽い人に付けられます。

- ③「補助人」

- 判断能力が不十分な人に付されます。「保佐人」の場合より更に軽い人に付けられます。

▲モドル

Q2.成年後見等申立の手続きの流れは?

▲モドル

Q3.成年後見等の申立は誰ができますか?

- 申立てができるのは、原則として、本人、配偶者(自分の夫または妻のこと)、

4親等内の親族(親、子、祖父母、孫、おじ、おば、いとこなど)です。

身寄りの無い方は市町村長に審判の申立権が与えられます。

▲モドル

Q4.成年後見人等に選ばれる人はどんな人?

- 本人の親族以外にも、弁護士などの法律の専門家や福祉の専門家、その他の第三者が選ばれる事もあります。

また、成年後見人を監督する成年後見監督人が選ばれる事もあります。

選任されるには条件があり、自己破産をしている人など出来ない場合もあります。

▲モドル

Q5.成年後見人の役割は?

- 後見人、保佐人、補助人でそれぞれ行う職務の範囲が異なります。

- 後見人・・・被後見人(保護を受ける人)に変わって、全面的にその財産の管理をします。

- 保佐人、補助人・・・裁判所から与えられた範囲内で財産管理権を有することになります。補助人の方がその範囲は小さくなります。

被後見人の生活、身の回りの事柄に配慮する必要があります(身上配慮義務)。しかし、介護の契約などの法律行為に関するものに限られています。

実際の食事の世話や介護等の義務は負いませんが、施設への入所契約や住居確保の為の賃貸借契約、病院との医療契約など法律行為に関する部分では、

身上監護に関わることになります。

成年後見人は、不動産の処分など重要な行為をする場合には、裁判所の許可を受けなければなりません。

▲モドル

Q6.任意後見契約とはどういうことですか?

- 任意後見契約は、まだ判断能力が十分あるうちに、将来、心の病気や認知症により判断能力が低下した時に備えて、

前もって自分が信頼できる人に委託し、自分が援助して欲しい事項をあらかじめ決めておく制度です。

具体的には、財産の管理や医療契約、施設への入所などの身の上に関する事柄を自分の代わりにやってくれる人を決めます。

権限を与えられた後見人は、被後見人の意志を尊重しながら生活を守っていく制度です。

事前の準備ができる分、任意後見契約の方が成年後見制度よりも細かく自分の希望を実現させる事ができます。

法定成年後見制度に比べると、誰に後見人になってもらうか、どのような事を後見に任せるかを自由に決められるというメリットがあります。

▲モドル

Q7.任意後見契約の手続きの流れは?

▲モドル

Q8.どんな場合に成年後見・任意後見契約を利用すればよいですか?

-

・ お金の管理、計算が出来なくなったとき。

・ 自分で介護サービスを受ける契約や入院費の支払いなどが、判断できなくなったとき。

・ 遠くで一人暮らしをしている高齢の身内が、悪質な詐欺等あわないか心配というとき。

・ 認知症の親がいるが、兄弟同士の仲が悪く、先行きが不安というとき。

・ 判断能力が衰えた時に備え、予め財産管理について準備しておきたいとき。

▲モドル

Q9.弁護士との財産管理契約について。

- 本人と弁護士との契約により、弁護士が法律の専門家として、責任を持って財産を管理していく方法です。

安心してこれからの生活をお過ごし頂く事が出来ます。任意後見制度を合わせて利用すれば安心です。

当事務所における財産管理の内容

1、契約までの流れ

| ①ご本人への契約内容の説明 ←相談支援員 |

|

|

| |

| ②ご本人+ご家族との面談 ←弁護士・相談支援員 |

|

| ③ご本人との契約の締結 ←弁護士 |

|

| ④財産管理開始 |

|

|

| ⑤ご本人及びご家族へ書面にて定期的に現状の報告 ←弁護士 |

|

2、財産管理内容

①財産の保管(銀行の貸金庫へ保管)

保管物件

遺言書・普通預金通帳・定期預金通帳・保険証券・不動産権利書

不動産契約書・実印・銀行届け印・その他

②支払手続き

・金融機関での入出金

・税金、保険料、施設利用料などの支払い

③ケアマネージャー・介護事業所・ヘルパーなどの専門家の紹介等

*別手続き

公的機関等への手続き代行、遺言書作成、相続手続等は別途料金となります。

3、料金について

財産管理の内容、支援回数により異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

紙面には限りがあり、わずかの内容の説明しかできません。

これらの制度等は非常に複雑です。お困りの事がありましたら、お気軽にお越し下さい(予約制です)。 |

▲モドル

▲モドル

2005 Copyright Yoshihiro Oka,Japan

高齢者問題について

高齢者問題について 社会福祉協議会の福祉サービス利用援助のご案内

社会福祉協議会の福祉サービス利用援助のご案内 「認知症の人と家族の会」のご案内

「認知症の人と家族の会」のご案内 高齢者問題について

高齢者問題について